栏目分类

热点资讯

清代奇才的一首《范蠡》, 充满了理趣, 结尾更显余韵悠长

发布日期:2025-05-21 04:35 点击次数:173

在人类社会漫长的进程中,总有一些身影让人忍不住驻足凝望。有人在功成名就时迷失方向,被欲望的潮水吞噬;有人却能在巅峰处急流勇退,宛如一叶扁舟驶向宁静的港湾。

范蠡就是一位佼佼者,他的故事像一面镜子,照见人性的复杂与智慧的光芒。辅佐越王勾践复国称霸之后,他没有贪恋权势和富贵,而是选择弃官从商,与五湖烟水为伴。

这种拿得起、放得下的人生智慧,历经千年岁月,依然散发着独特的魅力,更是引人深思。清代一位诗人读了范蠡的传记,感触很深,于是赋诗抒怀。下面一起欣赏:

范蠡

清 · 戴梓

功成邀爵岂无情,乌喙终难共令名。

紫绶能捐身不死,黄金空铸象如生。

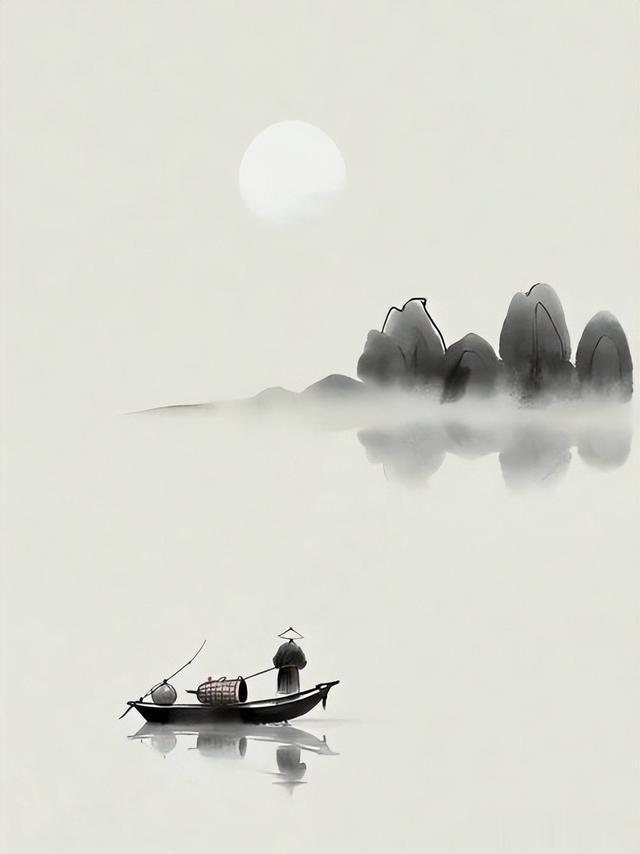

五湖散发鸥同泛,片席悬秋月自明。

我欲乘舟问烟水,白蘋遥隔暮云横。

戴梓生于清代顺治六年,浙江杭州人,乃是清初火器制造专家。他通兵法、晓天文,懂算法、擅诗画,曾发明连珠铳与威远将军炮。清代康熙年间,这位被后世称为"火器奇才"的诗人,在辽东流放地写下了这首佳作。

人们从中不仅能看到春秋名臣范蠡的传奇剪影,更能触摸到一位清代文人在宦海浮沉中的心灵震颤。诗中交织着典故的深邃、人生的智慧,以及超越时空的共鸣,宛如一帧倒映古今的水墨长卷,在烟水苍茫中,舒展着哲思的涟漪。

戴梓的父亲戴苍善造火器,少年时的戴梓便展现出不凡能力,他精通经史子集,深谙机械制造。康熙十三年耿精忠叛乱,戴梓向朝廷进献连珠火铳,这种火器形若琵琶,中有二窍,可以自动进丸,又能反复连珠发射,从而助力清军平叛,他也由此深得康熙皇帝的赏识,被授予翰林院侍讲学士,参与纂修《律吕正义》。

然而,天才的光芒往往会刺痛庸人的眼睛。后来戴梓被人陷害,贬谪辽东,开始了长达35年的流放生涯。在苦寒之地,他以诗文自娱,表达内心的凄凉,也发出了丈夫自有冲天气、不向人间叹数奇的孤愤。

"功成邀爵岂无情,乌喙终难共令名",首联介绍描写对象的情况。范蠡并非超然物外的隐士,他曾积极谋取功名,辅佐勾践二十多年,苦身戮力,与百姓同劳,并助其实现三千越甲可吞吴的逆袭。

"邀爵"二字,道破了他作为凡人的功名心。不过范蠡的非凡之处,就在于他能在巅峰时刻发现危机。勾践长颈鸟喙,可共患难不可同安乐,正如文种被赐死时就曾叹息飞鸟尽、良弓藏,狡兔死、走狗烹。由于清醒地认知了君王的反复无常,范蠡终于急流勇退。

"紫绶能捐身不死,黄金空铸象如生",颔联充满了画面感。作者以对比手法,展现出范蠡的智慧。紫绶代指高官厚禄,他舍弃这一切,换得身家性命。

勾践为了表示恩宠,曾用黄金铸造范蠡塑像,看似无比风光,却不过是空铸,因为真正的智者早已乘舟而去,留下的不过是一尊没有灵魂的偶像。

范蠡的举动,不由得让人想起陶渊明不为五斗米折腰的决绝,而范蠡则比陶潜多了一份审时度势的机敏。

颈联则将视野转向自然山水,"五湖散发鸥同泛,片席悬秋月自明。" 传说范蠡退隐后化名陶朱公,并在太湖泛舟经商。散发是魏晋名士的标志性姿态,象征着对礼教束缚的挣脱。

与鸥鸟同游,暗合《庄子》中忘机的典故,尽显返璞归真的自在。一叶扁舟悬于秋色之中,月光朗照,堪称豁达境界的写照。当一个人不再被功名牵累,心灵便如秋月那般澄明、通透。

“我欲乘舟问烟水,白蘋遥隔暮云横”,结尾直抒胸臆。诗人意欲效仿范蠡泛舟江湖,追寻自由。“白蘋、暮云”的意象刻画出苍茫暮色、阻隔前路,又暗喻现实羁绊,将作者心中的向往与无奈交织在一起,余韵悠长,尽显其对隐逸生活的向往、以及求而不得的无比怅惘。

清代奇才的一首《范蠡》,充满了理趣,结尾更显余韵悠长。在清代科举制度鼎盛的背景下,戴梓曾跻身仕途,却在经历坎坷之后,反而对功名有了痛彻心扉的反思。

正如他在另一首诗中所写:"世事浑如一局棋,输赢转眼鬓成丝"。功名不过是转瞬即逝的浮华,而自由的灵魂才是永恒的追求,令人感触不尽。作者对范蠡的赞许,实则是对自身不知人的沉痛反思,其中蕴含的生存智慧,至今仍具有一定的警示意义。